レンダートークン(RNDR)の将来性とは?特徴や購入方法をショート解説

「2023年から急成長したけど、レンダートークンに将来性はあるの?」

「今後も、また急上昇するのか?」

といった悩みをお持ちではないでしょうか?

NFTなどのメタバース領域の発展とともに、注目されているレンダートークン(RNDR)ですが、なぜこれほど注目されるのかイマイチわからないという方もいると思います。

そこで、この記事ではレンダートークンの将来性やそれに似た業界の注目草コインなど、様々な疑問について暗号資産の専門家が解説していきます!

この記事を読み終わる頃には、難しいと感じていたレンダートークンについても理解できているはずです!

レンダートークンの今後と将来性まとめ

をざっくり説明すると

- レンダートークンは、今後も上昇すると多くの投資家から期待

- 3Dレンダリング市場は、2030年まで毎年30%づつ成長するとGrand View Researchが予想

- レンダートークンを購入するなら"bitbank"が一番オススメ!

仮想通貨レンダートークン(RNDR)とは?

これから、多くの投資家が注目しているレンダートークン(RNDR)について、わかりやすい例と共に解説します。

| 名称 | Render Token(レンダートークン) |

| 通貨単位 | RNDR |

| 発行日 | 2017年10月 |

| 価格* | ¥1,453 |

| 時価総額* | ¥554,844,489,522 |

| 時価総額ランキング* | 35位 |

| 取引可能な仮想通貨取引所 | bitbank、Bybit、Gate.io など |

*2024年4月8日時点、Coin Market Cap調べ

まず「レンダーって何なの?」と多くの人が疑問を持つと思いますが、レンダーは”Render Network”という取引プラットフォームの名前と関連しています。そして、この取引の際に使われる通貨がご紹介するレンダートークンということになります。

Render Networkは、コンピューターで3D映像などを制作するときに必要な映像処理部品(GPU)の取引を成立させる場で、映像処理を行いたいクリエイターと余分なGPUを持っているオーナーとの間でコンピューター内にあるGPUが取引されます。

例えば、あるクリエイターが「3D映像を作りたい!だけど自分のPCは古くて処理能力が低い..」

一方で、別の人は「このPCを使わなくなったけど、買ったばかりなんだよな..」と悩んでいるとします。

そこで、この2人の悩みを解決してくれるのがRender Networkというプラットフォームなのです!

Render Networkでは、処理能力(GPU)が必要なクリエイターと余分なGPUを持っているオーナーがプラットフォーム上でマッチングし、クリエイター側にはオーナーから高度なGPUが提供され、オーナーにはクリエイターからその報酬が支払われる仕組みになっています。

これによって、クリエイターは高度な処理能力を使って仕事に取り組むことができ、オーナー側にはGPUを提供した報酬が渡されるようになります。

そして、この取引報酬として使われるのが、レンダートークン(RNDR)なんですね。

「それならわざわざ仮想通貨にして取引しなくてもよくない?」と感じる方もいると思いますが、レンダートークンが使われている理由にはブロックチェーン技術を含め、様々なメリットが生まれる特徴があるからなんです。

なので、もう少しだけスクロールしてみてください

レンダートークンの特徴を分かりやすく3つ解説

レンダートークンの特徴を分かりやすく3つ解説

- 分散型レンダリングによって、高度な処理速度と作業効率が向上

- スマートコントラクト機能が、不正なく取引を自動実行してくれる

- メタバース領域の発展によって、Render Networkはクリエイターからの需要が増加すると、多くの投資家から期待

このパートでは「なぜ、わざわざレンダートークンを使うのか?」という疑問にフォーカスして3つ解説していきたいと思います。

レンダートークンを取引で使うメリットを知るには、その特徴をよく理解してあげることが重要なので、わかりやすくまとめてみました!

分散型GPUレンダリングによる効率化

分散型レンダリングというのは”3D映像などの仮想空間を制作する作業を、複数のコンピューターに分散することで、各コンピューターの作業負担量を減らすこと”を言います。

最近のアニメは、キャラクターや背景がキレイに描かれていますよね?

あの映像はコンピューターが3D映像を作るという作業プロセスに従っているから生み出すことができます。そしてレンダリングとは、この作業のことを意味します。

ただ、もし大規模な映像を1つのコンピューターで制作するとなると、膨大な処理能力が1つに集中されるのでコンピューターの負担が大きくなり、クリエイターとしては、効率よく作業を行うことができません。

そこで、大量の処理能力が必要な場合でも、それらを分散させてあげることで、それぞれのコンピューターの作業量を減らしてくれるのが”分散型GPUレンダリング”ということになります。

分散型GPUレンダリングは、複数のコンピュータが連携して各々の処理を分担します。そのため、大規模なプロジェクトや高解像度の映像制作など、大量の処理能力が必要な場合でも、ハイクオリティな処理速度と作業効率の向上が期待できます。

これほどのメリットが提供されるのであれば、クリエイターとしては”Render Networkを使わないと損”という状態になりますよね。そうなると、このプラットフォーム上で取引するクリエイターの数が増えるので、それと同時にレンダートークンの価値も上昇していきます。

スマートコントラクト×分散型による安全性

レンダートークンには「スマートコントラクト機能」が実装されていることでも高い評価がされています。スマートコントラクトを一言で表すと”取引や契約の実行を自動化するプログラム”です。

Render Networkにて、クリエイターとオーナの間で「このGPU処理能力に対して、いくらのレンダートークンを支払います」と、契約条件が揃うとスマートコントラクトが機能し、自動的に取引が実行されるという仕組みになっています。

ではなぜ、このスマートコントラクト機能が高い評価を受けているか?それは契約内容の透明性と自動実行取引の信頼性があるからです。

スマートコントラクトを通して自動実行された取引の中身は誰でも見れるよう透明になっているため、情報の改ざんが心配されることなく取引が実行されます。

また、スマートコントラクトは取引条件が揃うと自動実行され、人間のミスや不正が発生している際には実行されない仕組みとなっているため、取引が正確に行われることも補償されています。

クリエイターからすると、分散型が特徴のレンダートークンを利用することによって、高度な処理能力が自分の作業を効率化してくれる以外にも、取引面でのリスクも低減してくれるので、よりレンダートークンへの評価が高まりますね。

メタバース領域の価値を促進

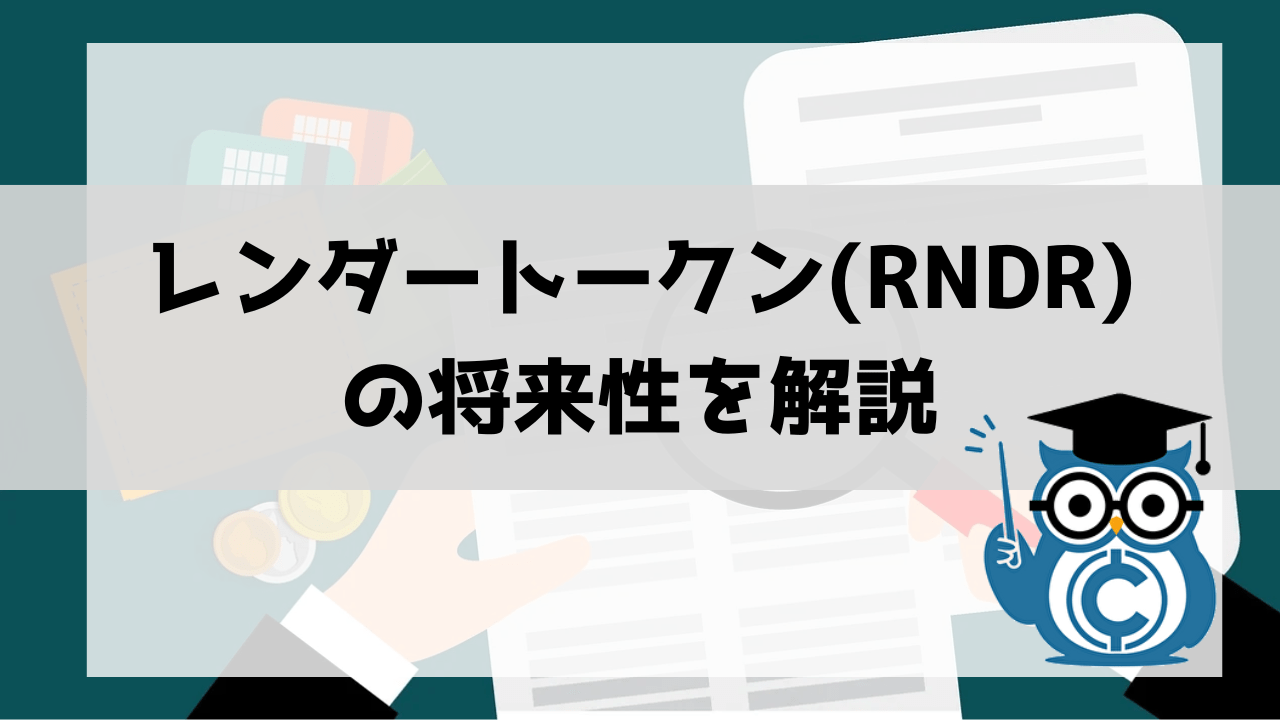

昨今話題の”メタバース領域”は世界的にも注目されており、2033年までには市場規模が5兆285億ドルを超えると予想されています。

このような仮想空間やキャラクターをクリエイターが制作する作業(レンダリング)が必要なメタバース領域では、先ほどお伝えしたように高度な処理能力が必要となりますよね。そのため、分散型GPUレンダリングを提供できるRender Networkの必要性が高まるとされています。

例えば、あるゲーム関連の仮想空間コンテンツに注目が集まると、多くのクリエイターが自らのキャラクターやゲーム環境を制作するレンダリングを行うようになります。しかし、大規模なものを作るとなると、より高度な処理能力を必要とするため、Render Networkが彼らの作業にとって必要不可欠となるのです。

このように、多くのクリエイターがRender Networkを通して作業を効率的に行うことで、より魅力的な3Dコンテンツなどを生み出すことができれば、メタバース領域の価値を促進することになるので、それと同時にレンダートークンの価値も上昇すると考えることができます。

レンダートークンの直近価格動向

レンダートークンの直近価格動向

- 下落要因:FRBの利上げ政策による投資家たちのリスク回避姿勢

- 上昇要因:投資家たちのビットコイン現物ETF承認への期待感

- 今後の予想:メタバース領域の発展により、RNDRも上昇すると予想

続いては、レンダートークン(RNDR)/ドルの2022年から2024年4月までの価格動向をもとに

「何が急上昇の要因になったのか?」「投資家はどのような動きをするのか?」について解説していきたいと思います。

2022年初めからの下落レンジ

まず2022年初めからの値動きを追ってみると、約6ヶ月かけて-88%の下落相場が続いていることがわかります。なぜ、この下落相場が続いたのかを既にご存じの方はいると思いますが、大きな要因として「コロナウイルス後の世界経済の不透明感」が考えられますね。

2022年の時点でコロナウイルスは収縮しており、過度なインフレーション(物価上昇)による、FRBなどの各国中央銀行の景気刺激策(利上げ)が予測されました。これにより多くの投資家は「リスクオフ」といった、株式や仮想通貨などの資産を手放して、安全資産(債券など)を保有する姿勢になったため、約半年かけてビットコインを含め、レンダートークンも下落したと考えられます。

ここで「利上げを行うと、なぜ仮想通貨が手放されるのか?」と思った方のために、念のためお伝えしますが、中央銀行が利上げを行う理由は以下の3つが挙げられます。

①過度なインフレーションの調整

②労働市場の回復が確認できている

③金融政策正常化のための資産回収

分かりやすく言うと、中央銀行が利上げを行うことで’企業が金融機関からお金を借りる”という行動量が減ります。そして、事業に回せるお金が少なくなると、当然ですが業績にもなかなか期待ができませんよね?このように経済の景気減速が考えられると、投資家のリスクを回避する動きが強まるため、株式や仮想通貨などのリスク資産から逃げようとする傾向が増えます。

そのため、2022年からの下落後も、あまり価格が大きく変動しなかった(レンジ相場)のには、各国の中央銀行が継続的に利上げを行っていたことによる「投資家たちのリスク回避思考の姿勢」が強かったことが大きな要因として考えられます。

2023年10月からの急上昇

次に、2023年9月からの動きに注目してみると、ものすごい勢いで上昇していることが確認できます。実際に9月からは最大で+780%ほど上昇し、レンダートークンは多くの投資家から注目を浴びました!そして、この動きが発生した要因として以下の3つが挙げられます。

①2023年10月にFRB(アメリカ中央銀行)の利上げ終了が観測

②2023年10月にビットコインの現物ETF承認の期待感

③2023年9月にレンダートークンが国内取引所bitbankに上場

2023年10月から、中央銀行による利上げ終了が観測されると、投資家たちの”リスクオフ”の姿勢も、株式や仮想通貨などのリスク資産を買い戻す”リスクオン”の姿勢にチェンジしました。世界経済への不信感が少ない分、投資家としてはレンダートークンのような資産への投資も抵抗感が減るため、価格上昇の要因として考えることができます。

また、これと同時期に観測された”ビットコインの現物ETF承認の期待”も相場を盛り上げる大きな要因となりましたね。「疑わしい..」と考えられてきた仮想通貨が世界的にETFとして認められるということは、”規制や安全性への信頼性が高まった”と投資家のみならず、一般ユーザーから認識されるため、このイベントはレンダートークンを含めた仮想通貨市場の上昇要因となりました。

そして、2023年9月にはレンダートークンが国内取引所bitbankに上場しましたね。仮想通貨が上場するということは、取引量や流動性が増加し、市場への参加者が拡大する可能性が考えられますが、なんといっても”多くの投資家から視線が集まる”ということが価格急上昇の要因として考えられます。

投資家の目線からすると、2022年は不透明な相場であったにもかかわらず、メタバース領域の発展の流れにのって上場した”注目のパイオニア的仮想通貨”として認識されるので、①と②の仮想通貨業界へのプラス要因にも大きく影響されたと考えられますね!

レンダートークンのこれからの将来性とは?

レンダートークンのこれからの将来性とは?

- レンダリング市場規模は2030年に17.38億ドルに到達する予想

- 高度なGPUの需要増加によってRender Networkの価値も上昇

- 仮想空間の新コンテンツ生成によって、レンダートークンの利用量

はさらに増加すると予想

ここでは、本記事のメインでもある「レンダートークンの将来性」について2つの特性と共に解説していきたいと思います。

レンダリング需要の増加による上昇期待

Precedence Reserachサイト調べ。metaverse market size 2023 to 2033(USD billion)

Precedence Reserachサイト調べ。metaverse market size 2023 to 2033(USD billion)

ここまでの内容で、Render Networkが提供するGPU計算能力のプラットフォームやクリエイター側が行うレンダリング作業については分かりましたか?

ここまでは理解しても、3D映像などを制作するレンダリング作業において、Render Networkのようなクリエイター側の作業効率を向上させるプラットフォームは、今後も需要は大きくなっていくのか?と疑問を持つ方もいると思うので、ある調査をお伝えします。

2022年のGrand View Researchでは、3Dレンダリングソフトウェアの市場規模は2023年の2.69億ドルに到達し、そこから毎年30.6%づつ成長することで、2030年には17.38億ドルに到達すると予想しています。

ただ、実際のところ2023年は3.2億ドルと予想を大きく超える結果になりました。

では、今後もこの予想が達成されることを考えてみるとどうでしょうか?

今後のレンダリング作業が増加するということは、クリエイターからのGPU計算能力の需要も高くなると考えることができます。

そうなると、高度なレンダリング作業が必要なクリエイターにとって効率的でコスト効果の高いGPUを提供しているRender Networkの価値は上昇することが考えられ、それと同時にレンダートークンの継続的な上昇も期待することができますね!

新しいコンテンツ生成の革新性

Wear Studio公式サイトより引用

Wear Studio公式サイトより引用

レンダリング作業の需要増加による期待の他にも「新しいコンテンツの生成」という仮想空間の発展という観点から、レンダートークンの価値が上昇していくとも考えることができます。

中でも特に「不動産仮想空間プロジェクト」は、世界規模で行われているプロジェクトとして広く注目されています。

そもそも「不動産関連とメタバース領域を組み合わせるとはどのようなことなのか?」と疑問に思った方もいるのではないでしょうか?

このプロジェクトの1つとして”バーチャル・ショーケース”を紹介します。従来では、不動産展示会として、ある地域に物件を物理的に建設し、顧客に販売活動を行うということをしてきましたが、建設費用や距離の問題などで不便性が発生していました。

そこで行われたのが「仮想空間を利用した物件の内見・販売」です。アメリカの不動産会社は、物件を物理的ではなく、仮想空間で建設し、顧客がインターネット上でいつでも物件の内見と購入の意思決定ができるようにしたことで、コスト削減を達成することに成功しました。

では、このような大規模なプロジェクトが実行されていくには何が必要になるのか?

ここまで読んでいただいた方はお分かりだと思いますが、Render Networkのような高度なGPUを提供できるプラットフォームが必要になります。このように新しいコンテンツが継続的に生成されていくということは、Render Networkを必要とする数も増加すると考えることができるので、レンダートークンの価値が上昇することに期待ができます。

レンダートークン(RNDR)の購入方法/手順

結論から言うと、レンダートークン(RNDR)は2023年9月から国内仮想通貨取引所「bitbank」で購入できるようになりました!

なので、ここでは”bitbank”のメリット3つを基に「なぜbitbankを利用したほうがいいのか?」について解説していきます。

国内仮想通貨取引量がNo.1

bitbankは2024年4月時点で、ビットコインなどの代表的通貨や、豊富な量のアルトコインなど、合計38種類の仮想通貨銘柄が取り扱われていることから、取引量・取り扱い銘柄数が国内No.1の実績を持っています!

bitbankでは、レンダートークンなどの多くの投資家から注目されているアルトコインが取引可能なため、国内取引高シェアが60.4%を占めています。これほどの取引量を誇っているということは、強固なセキュリティ対策やインフラ整備など、多くの投資家から高い評価を受けているということが分かりますね。

またbitbankでは、初心者でも使いやすいトレーディングプラットフォーム以外に、上級者向けの”Trading view”も実装されています。これにより、多数のインジケーターを活用して、レンダートークンなどのテクニカル分析や細かな値動きの把握も可能となっているため、非常に魅力的な取引所だということが言えます。

入金・出金が即時反映される

また、bitbankの”入金・出金の反映が早い”ことも、大きなメリットとして挙げられます。出金までに最大2日かかる可能性がある他の取引所と比較して、bitbankは土日祝日であっても、着金が即時反映されます。

仮想通貨市場は、”24時間365日”値動きしていており、価格が急変動することがあるため、このような環境では即座に取引することが重要になりますよね?

bitbankは、このような状況下でも即時入金が可能なため、ユーザーは取引量や資金コントロールに素早く対応ができます。また、出金も同様に即時反映されるので、必要に応じて資金の取り出しが可能となっています。

出金手数料として550円(3万円以上は770円)がかかるものの「手数料が少しかかってもいいから、すぐに着金の確認がしたい」と利便性を重視している方には、bitbankの利用をオススメします!

レンディングでお金が増やせる

bitbankは、仮想通貨の売買による収入に加えて、仮想通貨を貸すことでお金を増やせる「レンディングサービス」を提供しており、これも多くの投資家から注目されている理由の1つとなっています。

”仮想通貨のレンディング”とは、ユーザーが保有している仮想通貨を取引所などの第3者に貸し付けることで、賃借料を得られる仕組みのことを言い、bitbankでは、最大で年率3%の賃借料を受け取ることができます!

例えば、あるユーザーが保有しているビットコインをbitbank(第3者)に貸し出すことを決めると、双方間で賃借契約が結ばれ、ある一定期間はbitbankにビットコインが貸し付けられます。その後、契約期間が満了すると、ユーザー側には貸した分のビットコインに加え、数量と期間に応じた賃借料が支払われるという仕組みです。

このようにレンディングは、運用の手間や専門知識を必要とせずに、貸し付けたら期間の満了まで待つだけで収入を受け取ることができるので、投資初心者でも、少額から気軽に利用しやすい資産運用方法として注目されています。

このようにbitbankは、レンダートークンが購入できること以外にも、豊富な仮想通貨銘柄を取り扱っていることや、多くの投資家から利用される信頼・安全性、そして投資の初心者から上級者までが利用しやすいサービスを提供していることから、オススメの仮想通貨取引所と言えるでしょう!

RNDRに似た領域の草コインを3つご紹介

ここではレンダートークンの「分散型」と同じ特徴を持った、注目の草コインを3つ紹介します!

仮想通貨Ray(RAY)

bit2me academy公式サイトより引用

bit2me academy公式サイトより引用

仮想通貨Rayは、分散型取引所「Raydium」で使われる通貨です。Raydiumは、ユーザーがビットコインなどのデジタル資産を安全に取引できることに焦点を当てているプラットフォームなので、GPUの取引を提供するRender Networkとはジャンルが異なるプラットフォームになります。

Raydiumの仕組みを分かりやすく言うと、先ほど説明したRender Networkはクリエイターとオーナー間でのGPUという処理能力の取引を繋げる役割がありました。ただ、Raydiumは「ビットコインやイーサリアムなどを購入して保有したい!」という仮想通貨の購入を検討しているユーザーの売買を繋げる役割を担っています。各々で求められている需要は異なりますが、分散型という部分では、同じ特徴を持っているということになりますね。

では「従来の取引所で取引すればいいのでは?」と分散型の取引所を使う理由がわからないと考える方もいると思います。従来は”中央集権型取引所”という1つの取引所がユーザーの売買を管理していましたが、ハッキングのリスクや運営企業の信頼性などが問題視されていました。実際に過去には、大規模なハッキングが発生し、ユーザーの資産が盗まれるという事件もありました。

一方で、Raydiumのような分散型取引所は安全性が高いと評価されています。Raydium上で行われる全ての取引情報やユーザーの資産管理などはRender Networkと同様に複数のコンピューターに分散し、保存されます。1つのコンピューターをハッキングしたとしても、各情報が分散されているので不正リスクの心配がないですね。

またRaydiumにも、スマートコントラクト機能が実装されているため「今後も取引所として利用価値が上昇するのではないか?」と、取引所の利用者数が増加することで、Rayの価値も上昇していくと、多くの投資家から注目の分散型取引所と認識されています。

仮想通貨Golem ネットトークン(GNT)

coin central公式サイトより引用

coin central公式サイトより引用

Golemネットトークンは「分散型コンピューティング」のプラットフォームGolemで使われる通貨です。Golemは、大規模なデータ解析やシュミレーションなど、複雑で処理量が非常に高いコンピューティングタスクや高度な科学計算に必要な計算リソースを提供することを目的としています。

例えばあるユーザーが、大規模なデータ収集を行うために高度な処理能力を使いたいとします。一方で、自分のPCにある余分な計算リソース(CPU)などを提供したいオーナーいるとすると、Golemはこのリソースの提供を取引を通じてを実現し、ユーザー側には処理能力が提供され、オーナーには報酬としてGolemネットトークンが支払われます。

「それはRender Networkと何が違うのか?」と両方の用途が同じに感じた方もいるのではないでしょうか?実は、Render Networkはクリエイターに対して高度な映像処理能力を提供しますが、Golemは科学計算や人工知能などのコンピューティングタスクの提供を主な目的としているため、互いの取引目的は異なるんですね。

このコンピューティングタスク例として”気象予測”が挙げられます。気象予測は大気の動きや海の状態などのデータを解析し、将来の天気を予測するので、大量の気象データ収集や解析、モデル化が必要となります。そこでGolemを通して、分散型コンピューティングを活用し、膨大な気象データなどを複数のコンピューターに分散させてあげることで、処理スピードを速めることができます。

GolemもRender Networkと同じように、大規模な処理量を各コンピューターに分散させることで、ユーザーの作業効率化と耐障害性による攻撃リスク削減を可能にし、個人からでも大規模な計算タスクが行えることを実現しました。

Golemのような、分散型コンピューティングのプラットフォームでは、科学計算とコンピューティングタスクを提供するオーナー側と、それを受け取り、作業を行うユーザー側の両方にメリットがあるため、今後の普及と共に、利用者の増加していくと、Golemネットトークンの価値も上昇していくだろうと非常に期待されている通貨です。

仮想通貨Steem(steem)

Media Innovation Guildより引用

Media Innovation Guildより引用

仮想通貨steemは、ブロックチェーン上にある”Steemit”という「分散型ソーシャルメディアプラットフォーム」での取引に使われるトークンです。

Steemit内でのユーザーによる記事投稿や、他のユーザーがある記事に対して、いいね・コメントをつけることで、彼らに少額の報酬が付与される仕組みとなっています。

「では、SteemitのようにSNSを分散型にすることでメリットはあるのか?」と感じた方もいるのではないでしょうか?

一言で説明するとFacebookのように中央集権的ではないことが、最大の特徴であるとされています。1か所で全ての情報を管理するのではなく、Steemitはブロックチェーン上に構築することで、全ての情報や取引を分散型で管理・運営するという仕組みなのです。

つまり、Steemitには全ての情報を管理する中央局がなく、不正な取引や、プロフィール情報の悪用もされることがないため、Facebookなどが抱える多くの問題を解決した安全性の高いプラットフォームとして多くの投資家から注目されることになりました。

また、Steemitを利用することは”誰もがデータにアクセスできる”という点からも評価されています。分散型プラットフォームであり、ユーザーの投稿や評価がブロックチェーン上で透明に行われるので、従来のプラットフォームのように権力による情報操作などが行われることなく、ブロックチェーン技術による安全なコンテンツ共有環境が実現されています。

このようなことから、今後もSteemitが普及し、プラットフォーム上でのユーザーによる情報発信量と記事に対する評価数が増加されていくことで、仮想通貨steemの価値も上昇されるのではないか?と多くの投資家から将来性のある分散型ソーシャルメディアプラットフォームとして期待されています。

レンダートークンに関するQ&A

RNDRはどのようなトークンですか?

レンダートークン(RNDR)はイーサリアムベースの仮想通貨です。

分散型レンダリングプラットフォーム上で、クリエイターがGRU計算能力を活用してレンダリング作業を行う際に、GRUオーナーへの報酬として使用されます。

RNDRはどの取引所で買えますか?

レンダートークン(RNDR)は2023年9月より国内取引所「bitbank」で取引できるようになりました。

また、国内取引所から海外取引所に送金してからの購入も可能です。

3つの草コイン(RAY・Golem・SONM)はどの取引所で買えますか?

仮想通貨RAY・Golem・SONMの3つは海外取引所から購入できます。

※仮想通貨Rayをステーキング前提で入手する場合はSolletウォレットへの送金とRaydiumウォレットへの接続が必要となります。

レンダートークンのまとめ

レンダートークン(RNDR))

の今後と将来性まとめ

- レンダートークンはRender Networkでの取引に使われる通貨

- 高度な映像処理能力(GPU)の提供をサポート

- 継続的な価格上昇を予測する投資家が多い

- メタバース領域の発展と連動して成長する可能性が高い

今回はレンダートークン(RNDR)の今後の将来性とそれに似た領域の注目草コインについてまとめました。

レンダートークンには、新しいコンテンツが生成され、GPU処理能力の需要が急増している状況を担う大きな役割があるため、今後の上昇に期待ができますね!

レンダートークンとそれに似た業界の草コインは多くの投資家が将来性を期待しているので、引き続き注目してみてください。