【2025年4月最新版】仮想通貨XLMの魅力と将来性について徹底解説

ステラルーメン(XLM)とは?

ステラルーメン(XLM)は、2014年にリップルの共同創設者であるジェド・マケーレブ氏によって開発された暗号資産です。

国際送金や個人間の送金を迅速かつ低コストで行うことを目的としたブロックチェーン「Stellar」上で使用されます。

ステラ開発財団(Stellar Development Foundation)が運営・管理を行っており、金融包摂を目指しています。

画像を選択するとステラ開発財団のHPに移動します。

ステラルーメン(XLM)の特徴

高速な送金処理

トランザクションは約2〜5秒で完了します。

低い送金手数料

基本的な手数料は0.00001XLMと非常に安価です。

独自のコンセンサスアルゴリズム

Stellar Consensus Protocol(SCP)を採用し、効率的な取引承認を実現しています。

中央集権的な管理

ステラ開発財団が運営を行い、意思決定の迅速化を図っています。

ブリッジ通貨としての機能:異なる通貨間の橋渡しを行い、国際送金を円滑にします。

ステラルーメン(XLM)の歴史と注目のプロジェクト

ステラルーメン(XLM)の歴史

2014年:プロジェクトの開始

ステラルーメン(XLM)は、2014年にジェド・マケーレブ氏とジョイス・キム氏によって設立されました。

当初はリップルのコードベースを使用していましたが、2015年に独自のコンセンサスアルゴリズムであるStellar Consensus Protocol(SCP)を導入し、独立したブロックチェーンネットワークとして再構築されました。

2017年:商業部門の設立と企業連携

2017年には、商業部門であるLightyear.ioが設立され、同年10月にはIBMとの提携が発表されました。

この提携により、ステラのネットワークを活用した国際送金の効率化が進められました。

2018年:企業買収とネットワークの拡大

2018年には、Lightyearがブロックチェーン企業のChain Inc.を買収し、Interstellarという新たな企業が設立されました。

これにより、ステラのネットワークはさらに拡大し、企業向けのブロックチェーンソリューションの提供が強化されました。

2021年:トークン化された金融商品の導入

2021年には、フランクリン・テンプルトンがステラのネットワーク上で米国のミューチュアルファンドをトークン化し、ブロックチェーン上での金融商品の提供が現実のものとなりました。

注目のプロジェクト

IBM World Wire

IBMとステラの提携により開発された「IBM World Wire」は、ステラのブロックチェーンを活用して国際送金の効率化を図るプロジェクトです。

これにより、金融機関間の送金が迅速かつ低コストで行えるようになりました。

USDC(ステーブルコイン)の導入

Circle社とCoinbase社が共同で開発したステーブルコイン「USDC」がステラのネットワーク上で発行され、安定した価値のデジタル通貨として利用されています。

これにより、ステラのネットワーク上での取引がさらに活発化しています。

DSTOQ:新興市場向けの投資プラットフォーム

DSTOQは、ステラのネットワークを活用して新興市場の投資家に米国の証券をトークン化して提供するプラットフォームです。

これにより、従来の金融インフラが整っていない地域でも投資機会が拡大しています。

LOBSTR:信頼性の高いウォレット

LOBSTRは、ステラのネットワーク上で利用される信頼性の高いウォレットであり、ユーザーに安全で使いやすい資産管理の手段を提供しています。

多くのユーザーに支持されており、ステラのエコシステムの重要な一部となっています。

Blend:DeFiプロトコルの革新

Blendは、ステラのネットワーク上で動作するDeFiプロトコルであり、貸付プールを通じて金融サービスへのアクセスを拡大しています。

これにより、従来の銀行サービスにアクセスできなかった人々にも金融機会が提供されています。

ステラルーメンは、リップルのコードベースを元に開発され、2014年に公開されました。

その後、IBMとの提携を通じて国際送金ネットワークの構築を進めるなど、実用的なプロジェクトに注力しています。

また、金融包摂を目指し、銀行口座を持たない人々へのサービス提供にも取り組んでいます。

ステラルーメン(XLM)の過去の主要な価格変動と関連する出来事

2014年〜2015年:ローンチと初期の価格推移

2014年8月

ステラルーメン(XLM)がローンチ。初期価格は約0.00279ドルでした。

2014年11月

ステラルーメン(XLM)の価格が最安値の0.00146ドルを記録しました。

2015年

ステラルーメン(XLM)の価格は0.00175ドルに落ち着きました。

この時期は、プロジェクトの初期段階であり、価格は低水準で推移していました。

2017年〜2018年:仮想通貨ブームと最高値の記録

2017年

ステラルーメン(XLM)の価格が急騰し、0.258ドルの最高値を記録しました。

2018年1月

ステラルーメン(XLM)の価格が0.9381ドルに達し、過去最高値を更新しました。

この期間は、仮想通貨市場全体が活況を呈しており、ステラルーメン(XLM)もその影響を受けて大幅に価格が上昇しました。

2019年:供給量の削減と価格の変動

2019年11月

ステラ開発財団(SDF)が約550億XLMをバーン(焼却)し、供給量を半減。

この供給量の削減は、ステラルーメン(XLM)の価格の安定化と将来的な価値の向上を目的として行われました。

2021年:再びの価格上昇と市場の注目

2021年5月

ステラルーメン(XLM)の価格が0.7930ドルに達し、再び高値を記録しました。

この時期は、仮想通貨市場全体が再び注目を集めており、ステラルーメン(XLM)もその波に乗って価格が上昇しました。

2024年:価格の急騰と市場の反応

2024年11月

ステラルーメン(XLM)の価格が11月の間に400%以上急騰し、$0.497ドルに到達しました。

この急騰は、特定の市場要因や投資家の関心の高まりによるものと考えられます。

このように、ステラルーメン(XLM)は、仮想通貨市場の動向やプロジェクトの進展に応じて、価格が大きく変動してきました。

今後も市場の動向や新たなプロジェクトの発表などにより、価格が変動する可能性があります。

ステラルーメン(XLM)の将来性

ステラルーメン(XLM)は、以下の点で将来性が期待されています。

大企業や政府との連携

IBMなどとの提携により、送金ネットワークの拡大が進められています。

ステーブルコインの発行プラットフォーム

USDTやUSDCなどのステーブルコインがステラ上で取引可能となり、需要の増加が見込まれます。

新興国市場での活用

銀行口座を持たない人々への金融サービス提供により、新たな市場の開拓が期待されています。

まとめ

ステラルーメン(XLM)は、迅速かつ低コストな送金を実現する暗号資産として、国際送金や金融包摂の分野で注目されています。

今後も大企業や政府との連携、新興国市場での活用など、多方面での展開が期待されており、将来性の高いプロジェクトといえるでしょう。

仮想通貨ステラルーメン(XLM)の購入について

仮想通貨ステラルーメン(XLM)の購入について国内取引所bitbankでの購入手順を知りたい方はこちらをクリック

いわゆる億り人のような資産を作りたい方は、将来性のあるコインに投資するのがベストです。

国内取引所bitbankでの購入手順

今回は国内取引所のbitbankでステラルーメン(XLM)の購入する方法を紹介していきます。

- 国内取引所のbitbankで口座開設します。

- 日本円を入金します。

※必ず入金の際は自分名義宛の口座に、自分名義の口座から振込する必要が有ります。 - bitbankでXLM/JPYからステラルーメン(XLM)を購入します。

基本的に、どの国内仮想通貨取引所でもステラルーメン(XLM)の購入方法は同じです。

今回は bitbankでの手順を紹介します。

1.口座開設をする

まずは、仮想通貨取引所で口座開設をしましょう。

多くの取引所は、最短10分で本人確認を含む口座開設申請の手続きが完了するので、必要な書類とメールアドレス、そしてその取引所用のパスワードを用意して開設しましょう。

口座開設の手順は、以下の通りです。

- bitbankにアクセスし、「口座開設」をクリックします

- メールアドレスとパスワードを入力して、アカウントを作成

- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)をアップロード

2.日本円を入金する

①入金を選択します。②JPYが日本円を入金するときに選択する項目なので、JPYを選択。

③対応する銀行名や口座番号、自身の名前等が一致しているかを画面をみて確認しながら、振込入力をしてください。

※取引所に入金する際は必ず自身の名前と送金元の振込の名義が一致しているかを確認して振込をしてください。

誤入力や他人名義からの振込をしてしまった場合は取り消し手数料がかかります。

口座開設が完了したら、取引所に日本円を入金します。ホームページ右上にある「資産管理」より「日本円入金」をクリックしましょう。

入金方法は、取引所によって異なりますが、bitbankでは日本円の入金は銀行振込のみ受け付けています。

bitbank指定の銀行口座(GMOあおぞら銀行または住信SBIネット銀行)宛に送金する必要があります。

3.取引所でXLMを購入

入金が確認できたら、トークンを購入しましょう。取引所の「現物取引」または「販売所」からXLM/JPYを選択し、希望する購入額または購入数量を入力して注文を確定させます。

注文方法には、「成行注文」と「指値注文」があります。

成行注文

その時点の市場価格で即座に購入する方法です。

指値注文

指定した価格で購入する方法です。

購入の際には、通貨により取引手数料がかかる場合があります。

事前に取引所の手数料体系を確認しておきましょう。

購入が完了すると、取引所のウォレットにトークンが反映されます。

長期的に投資したい人は、ステーキングを行なったり、貸出暗号資産サービスを使って、利益を増やすのがおすすめです。

仮想通貨XLMの購入について海外取引所Bybitで購入手順やメリットについて詳しくはこちらをクリック

海外取引所を併用するメリットについて

取引所毎にお得なキャンペーンが行われていたり、口座を開設して入金するだけでボーナス・ポジションが得られたりして

その時に行われているキャンペーン次第では実質ノーリスクでトレードを楽しむことも可能です。

今回紹介するBybitでは、下記のURLにてお得な期間限定キャンペーンを行っていますので、ご確認ください。

まだ登録をしたことがない方は詳しくは下記のURLにて期間限定キャンペーンを行っていますのでご確認下さい。

【300名限定!総額約2300万円相当!】BYBITポジションエアドロップキャンペーンとは? 【今だけ新規登録スタートダッシュ 🚀 】 | CoinPartner(コインパートナー)

海外取引所のBybitでステラルーメン(XLM)を購入したい場合

- 国内取引所のbitbankで口座開設します。

- 日本円を入金します。

- 仮想通貨のETHをbitbankで購入します。

- 海外取引所のBybitで口座開設します。

- BybitのETHの入金アドレスを確認します。

- bitbankで出金からETHを選択し、対応するチェーンを選び出金します。

- Bybitのウォレットに着金を確認したら、ETH/USDTでETHを売却してUSDTにします。

- XLM/USDTでステラルーメン(XLM)を購入します。

1~3までは先述のステラルーメン(XLM)を買う手順とほぼ同じなので説明を割愛します。

4。海外取引所のBybitの開設手順については以下の記事をご確認ください。

まだ登録をしたことがない方は詳しくは下記のURLにて期間限定キャンペーンを行っていますのでご確認下さい。

【300名限定!総額約2300万円相当!】BYBITポジションエアドロップキャンペーンとは? 【今だけ新規登録スタートダッシュ 🚀 】 | CoinPartner(コインパートナー)

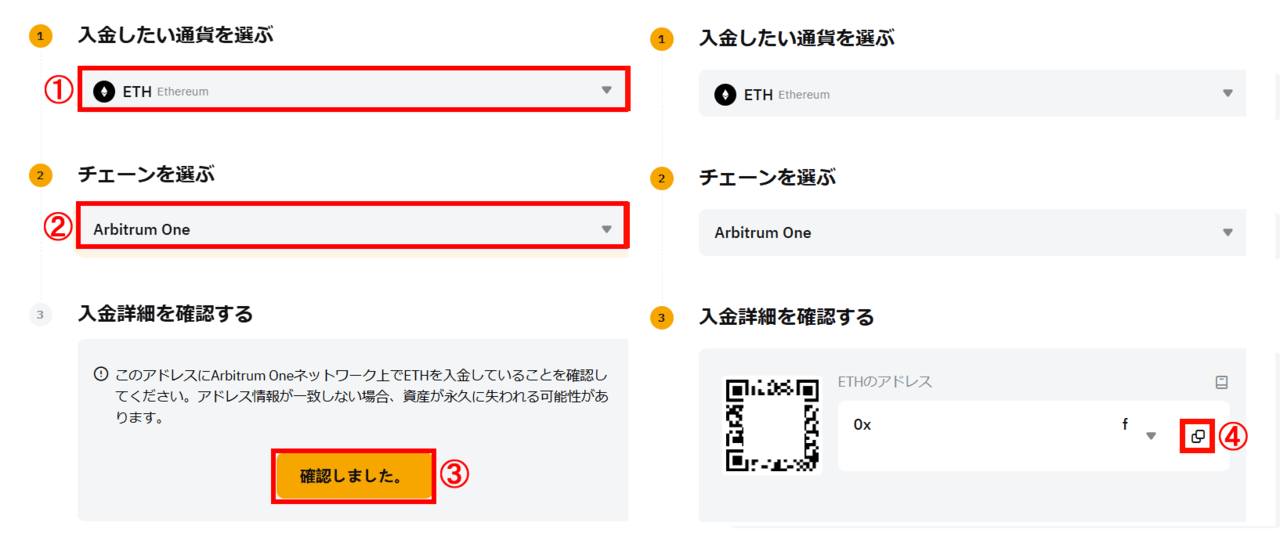

自信のない方は画像を参考にしながら操作してみましょう。

①入金したい通貨を選ぶの赤枠を選択して、ETHを選びます。

②基本的にはBybitのETHのアドレスは全部共通で、bitbankで選べる送金チェーンは全て含まれている為、

どれをえらんでもこの時点では大丈夫ですが、例としてArbitrum Oneを選びます。

③チェーンを選ぶと、入金詳細を確認するの下にオレンジ色の確認しました。 ボタンが出現するので選択します。

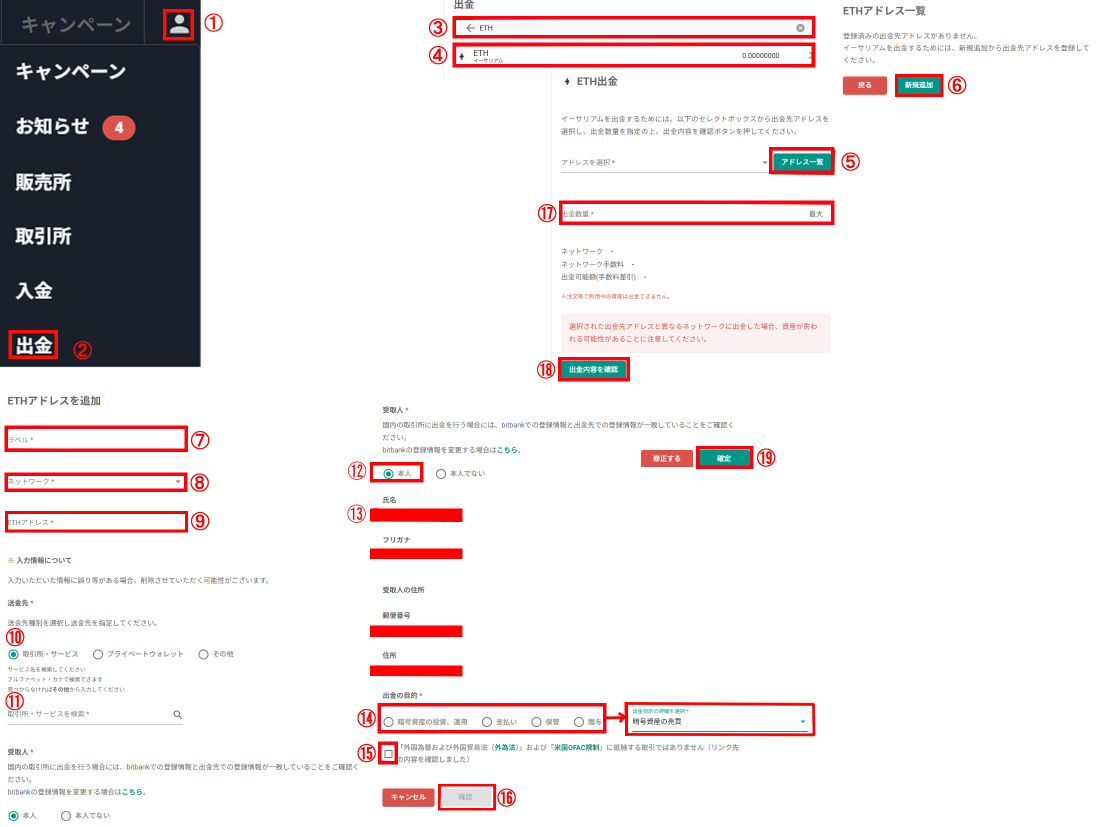

①人型アイコンを選択します。

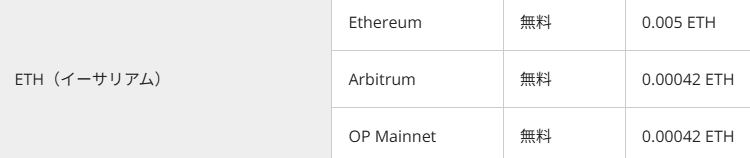

EthereumチェーンとArbitrumチェーンでは11.9倍も手数料に違いがあるので注意してください。)

5'.Bybit入金通貨アドレス表示画面

6 .bitbank出金操作画面

6 .bitbank出金操作画面 bitbankETH出金手数料比較(2025/4/4)

bitbankETH出金手数料比較(2025/4/4)

仮想通貨ステラルーメン(XLM)は以下の取引所で購入できます!

仮想通貨の先物取引所はこちらがおすすめです!

買い方がわからない場合CoinpartnerではDiscordコミュニティでサポートしております。

投稿日時:

著者: CoinPartner 編集部 kishimoto